Представьте, что вы живёте в Афинах, примерно в 300 году до нашей эры, и задаётесь вопросом: «Что значит жить хорошо?» Если бы вы обратились с этим к местному философу, то в ответ получили бы не расплывчатые метафоры или ссылки на «личные границы», а вполне определённую систему координат. Возможно, даже не одну.

Стоики протянули бы вам схему добродетели и «апатеи» — состояния, при котором человек сохраняет внутренний покой, неважно, что происходит вокруг. Как статуя под дождём. Эпикурейцы, напротив, предложили бы путь тихих удовольствий, умеренных желаний и избегания страданий. Аристотель, играя в арбитра между этими школами, описал бы «эвдаймонию» — процветающую, разумно устроенную жизнь, достигнутую через постоянную практику превосходства.

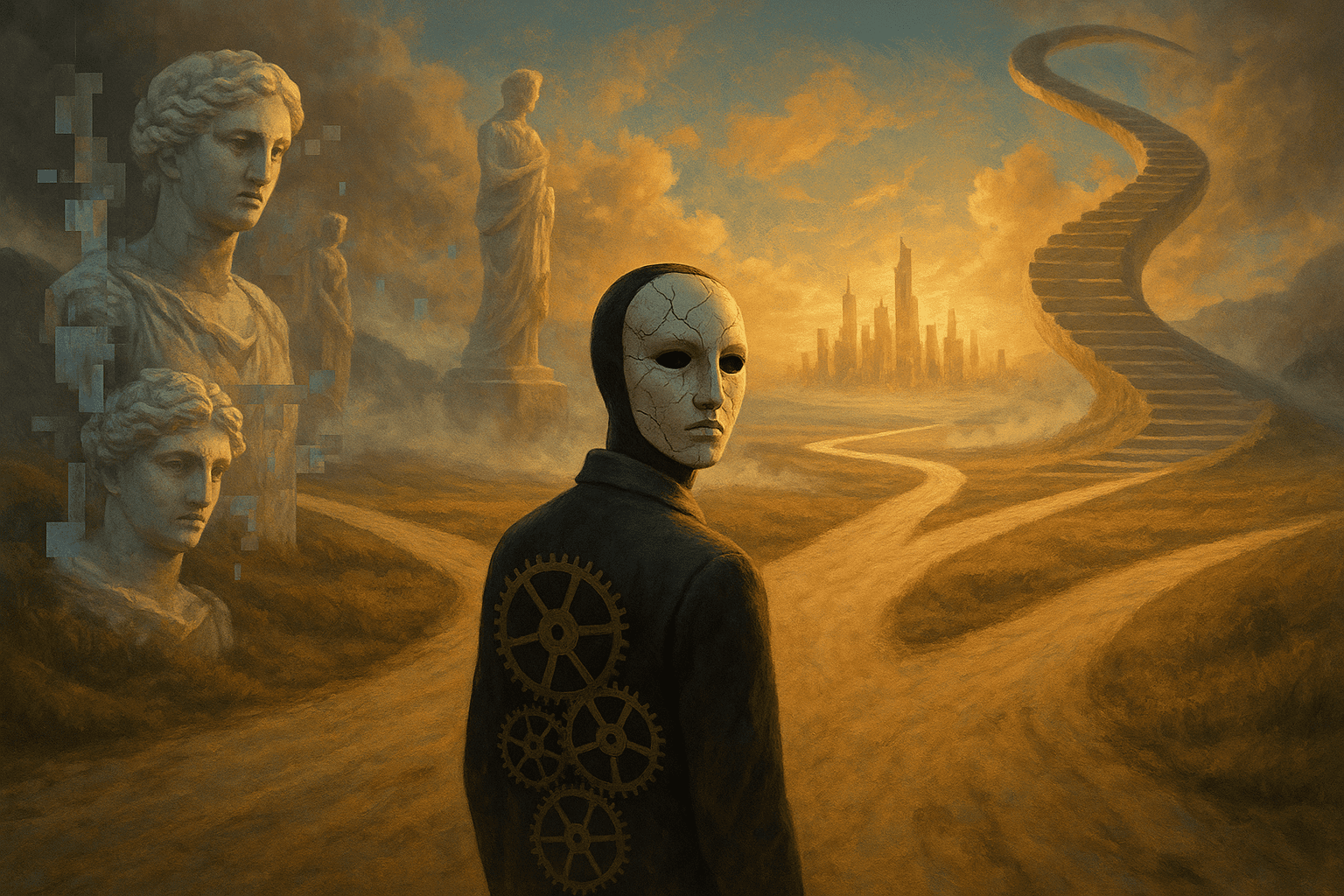

Разные маршруты — одна цель. Каждый из них был уверен: у жизни есть «тэ́лос», её предельное назначение, и его можно познать. Этика понималась не как свободная импровизация, а как мастерство. Жить хорошо — значит строить прочный дом по чертежу. Орудия были под рукой: разум, самодисциплина, добродетель. Подражать мудрецам не считалось зазорным, а ошибаться — значило свериться с планом. Заблудился? Значит, карта неточна. Или ты её не так читаешь.

Эта ясность — пусть и не всегда практичная — продержалась веками. Даже средневековое христианство, несмотря на иной метафизический строй, сохранило саму архитектуру: жизнь должна вести к Богу, через добродетель и Церковь. Отклонение от пути называлось грехом, движение вперёд — паломничеством.

А затем, где-то на изломе эпох — во времена Просвещения, — эта бумажная карта начала рваться.

Плюрализм и проклятие выбора

Разлом не случился в один день. Кант ещё пытался начертить моральную геометрию для всей Вселенной. Гегель писал витиеватую телесную историю Духа. Но всё чаще современность походила на шумный восточный базар ценностей. Фрейд, Маркс, Ницше — каждый по-своему разбивал старые схемы.

Бессознательное смеётся над рациональностью. История — это борьба классов. Мораль — это завуалированная злоба слабых.

К XX веку сама идея ценности стала колебаться, как пламя на ветру. Экзистенциалисты довели это до предела: Камю утверждал, что у жизни нет врождённого смысла, Сартр говорил, что человек обречён на свободу. Самость не дана — её нужно выдумать. Но как? И по каким ориентирам?

Мы больше не обращаемся к мудрецам. У нас нет общего компаса. Остались коучи, психотерапевты и — если повезёт — старый друг, который умеет слушать. Это и есть парадокс плюрализма: ты свободен выбирать, что такое «хорошая жизнь», но делаешь это в мире, где вариантов бесконечно много, а стандартов — ни одного.

Каждый выбор — это одновременно акт самоопределения и акт исключения: «Я не стал этим, этим и этим». Паралич от избытка опций — не шутка, а повседневная реальность. Мы плывём в мутной воде, даже не зная, куда грести.

Философ Чарльз Тейлор называл это «томлением современности»: мы жаждем значимости, но не верим авторитетам. Стремимся к возвышенному, но боимся религии. Нам говорят: «Будь аутентичным», но не дают сценария.

В результате — перманентная турбулентность. Мы не терпим фиаско в классическом смысле. Мы просто всё время движемся — но не знаем, куда. Сменяем города, работы, партнёров, убеждения. Не потому что поверхностны, а потому что должны искать. Или, точнее, потому что от нас ожидают этого поиска.

Жидкая личность

Социолог Зигмунт Бауман ввёл термин «жидкая современность», описывая эпоху, в которой идентичности, институты и отношения теряют свою устойчивость. Работа на всю жизнь превращается в фриланс. Брак — в последовательность моногамий. Самость — в аватар и меню настроек.

Средневековый крестьянин не задавался вопросом, живёт ли он своей лучшей жизнью. Его цель была ясна: трудиться, молиться, умереть правильно. Современный работник умственного труда, напротив, обязан самооптимизироваться. Он должен рефлексировать, меняться, перезапускаться.

Эту текучесть называют свободой — и в определённом смысле она таковой и является. Никто не мечтает вернуться в кастовую систему или к доминированию церкви. Но за освобождение приходится платить. Добродетель, привычка, совершенство — всё это требует времени. Требует устойчивости. А устойчивость в мире постоянных перемен выглядит как стагнация. Пауза — это поражение. Обязательство — это потеря альтернатив.

Но жизнь без привязанностей, в постоянном режиме «смены курса», неизбежно становится пустой. Это не рост, это — апдейт. Постоянный ребрендинг себя.

Психологическая цена свободы

Американская психологическая ассоциация фиксирует рост тревожности и депрессии среди молодых. Причин называют много: соцсети, климат, неустойчивость экономики. Но редко упоминают то, что стоит за кадром — этическое головокружение.

Если все ценности опциональны, каждая развилка становится метафизической. Заводить ли детей? Переезжать ли в другую страну? Выбирать ли карьеру по любви или по деньгам? Ответы на эти вопросы — это не просто логистика. Это выбор смысла.

И без общего языка значений кажется, что ставки бесконечны. Жизнь — как холст. Кисть — в твоих руках. Если не вышло — винить некого.

В этой тревоге рождаются микро-идентичности. ENFP, «биохакинг», «собер-кьюриос» — фрагменты, лейблы, опоры. Это не всегда мода. Иногда — стратегия выживания. Но цена в том, что ты превращаешь себя в коллекцию тэгов. Ты уже не персонаж — ты анкета.

Что осталось от древней этики?

Можно ли что-то спасти из того, что было? Да, но только переосмыслив. Стоицизм — как набор психологических техник: различие контролируемого и неконтролируемого, добровольный дискомфорт, негативная визуализация — всё это может не вернуть смысл, но поможет справиться с хаосом.

Аристотель тоже не устарел. Привычки, характер — работают. Но «тэ́лос» уже не дан. Его нужно выбрать. Это и есть главная революция: раньше добродетель требовала подчинения форме. Теперь — требует акта без опоры. Ты сначала обязуешься, а потом объясняешь, почему. Сначала решаешь, что тебе важно — дети, наука, искусство, справедливость, дружба. А уже потом выстраиваешь вокруг этого свою жизнь. Хорошая жизнь — не находка. Это декларация.

Искусство ограниченного выбора

Единство древней этики не восстановить. Но можно построить локальные храмы смысла. Практики. Отношения. Ритуалы. Не идеологии — сосуды.

Философ Аласдер Макинтайр говорил о «практиках» — последовательных, традиционно обоснованных действиях, которые придают жизни форму. Скрипичное ремесло. Айкидо. Психотерапия. Это не ответ на вопрос, как жить. Это способ быть внутри жизни.

Но быть внутри — значит отказаться от бесконечного выбора. Невозможно жить сразу всеми жизнями. Нужно закрывать двери. И здесь плюрализм снова, исподтишка, возвращает иерархию. Не моральную, а прагматическую. Нужно выбрать полосу движения.

Мы живём во времена, когда «хорошая жизнь» не даётся. Её надо придумать. Исправить. Переписать. Чаще всего — на публике, под давлением.

Античная этика предполагала стабильный мир. Наш — расплавлен. Но желание процветать никуда не делось.

Что значит «процветать» в эпоху нестабильности?

Возможно, это значит пустить корни.

Сделать обещание, которое сам до конца не понимаешь.

Решить, что тебе важно — и относиться к этому решению как к святому.

Хорошая жизнь — это движущаяся мишень. Но всё равно нужно целиться.

***✨ А что думаете вы? ✨

Делитесь мыслями в комментариях — ваше мнение вдохновляет нас и других!

Следите за новыми идеями и присоединяйтесь:

• Наш сайт — всё самое важное в одном месте

• Дзен — свежие статьи каждый день

• Телеграм — быстрые обновления и анонсы

• ВКонтакте — будьте в центре обсуждений

• Одноклассники — делитесь с близкими

Ваш отклик помогает нам создавать больше полезного контента. Спасибо, что вы с нами — давайте расти вместе! 🙌